こんにちは!まーさん (@masaeigoblog)です。

PMOとしてここ2,3年、ゼロトラストネットワーク導入プロジェクトに参加しています。プロジェクトを進める上で、ネットワークに関する知識も断片的にですが身についてきましたが、「もっと体系的な知識を身につけたい」という思いが強くなっていました。そんな時、目標として浮上したのがネットワークスペシャリスト試験です。

正直、業務範囲外の技術も多く、どこから手をつけていいか分からない状態からのスタートでした。まずは腕試しと思い、2024年度の試験に申し込み。「もしダメでも、来年また頑張ればいいや」という比較的リラックスした気持ちで勉強を始めました。結果として、2024年度の試験は不合格でしたが、無事に2回目の2025年度に合格することができました!(午後Ⅱは超ギリギリ。。。運もよかったのかもしれません。。。)

この記事では、合格までに私が実際に費やした勉強時間と、具体的な勉強法(そして「こうすればもっと効率が良かった!」という反省点)をまとめたいと思います。

私と同じように、ネットワークの専門家ではないけれど合格を目指している、という方の参考になれば幸いです。

ネットワークスペシャリスト試験とは?

まずは「ネットワークスペシャリスト試験(NW)」ってなに?というところを簡単に説明したいと思います。

この試験は、情報処理安全確保支援士試験と同じく、IPAが実施する国家試験「情報処理技術者試験」の一つです。スキルレベルは最難関のレベル4に位置づけられています。

ネットワークスペシャリスト試験に関して正確で詳細が情報を知りたい方は、以下のホームページを確認してみてください。

ネットワークの固有技術からサービス動向まで幅広く精通し、目的に適合した大規模かつ堅牢なネットワークシステムを構築し運用できるネットワークエンジニアやインフラ系エンジニアを目指す方に最適です

https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/nw.html

試験に合格することで、ネットワークに関する高度な知識とスキルを持っていることを国から証明されることになります。(資格を持っているから仕事が出来る、というわけではありませんが笑)

筆者の実力

学習時間、勉強法の紹介の前に、まずは試験勉強開始前の私の実力を説明したいと思います。

2021年度秋に、情報処理安全確保支援士を取得しました。ほかに取得している資格はOracle Masterや、Azure系の資格で、ネットワークに関する資格は持っていません。

IT業界で20年程度の経験はあり、キャリアの前半はインフラエンジニア(専門はデータベース)、後半はPMOとして活躍してきました。ネットワークを専門にしたことはありませんが、未経験の方よりは知識はあると思います。このレベルからスタートして、74時間で合格することができました。

2024年度(1回目)の試験

2024年度の試験ですが、仕事が忙しくなったこともあり、勉強時間が確保できず、目標を合格から2025年度に向けて、午前Ⅰ免除に切り替え、午前Ⅰ対策のみで臨むことになりました。

※午前Ⅰ対策については以下の記事を参照ください。

→「【勉強方法】情報処理安全確保支援士(セキスぺ)に71時間の勉強時間で合格!!」

結果はあえなく不合格でしたが、目標としていた午前Ⅰ免除は勝ち取ることができました。結果は以下のとおりです。

結果は不合格ですが、ネットワークスペシャリスト試験向けの勉強はほぼなしでも、午前Ⅱはパスすることができ、午後Ⅰも50%弱の得点をとれたことで、少し満足(?)でした。

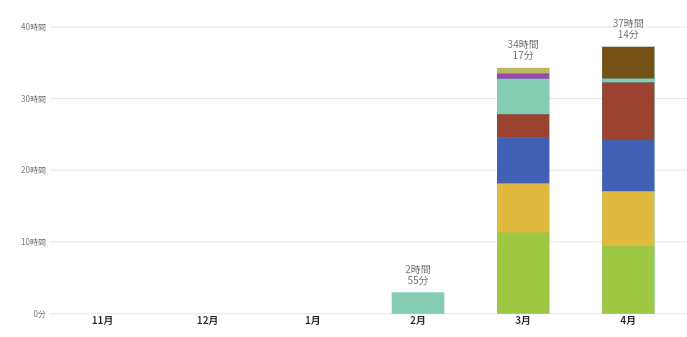

合格までの勉強時間

こちらは記事タイトルにもあるとおりですが、試験合格までの勉強時間は約74時間でした。これは令和5年度(2回目)の試験にむけて勉強した時間で、令和4年度(1回目)の勉強時間は含んでいません。ただ、1回目の試験では、午前Ⅰ対策のみを実施したので、ネットワークスペシャリスト試験に向けた勉強は、実質、今回の試験対策に使った74時間となります。

おすすめの勉強方法

こちらの章では私の実践した勉強法をおすすめの学習ステップとして紹介します。

- STEP1. ネットワーク基礎知識

- STEP2. 午後対策(記述問題対策)

- STEP3. 午前Ⅱ対策(選択問題対策)

では、ネットワークスペシャリスト試験に関する対策、STEP1以降について順番に説明していきます。

STEP①. ネットワーク基礎知識習得

ネットワークについて、過去に基礎的な書籍を読んだことはありましたが、ちゃんと体系的に勉強したことがなかったので、Udemyと書籍を使って基礎固めをしました。

使ったUdemyのコースはUdemyのコースは「ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説」、書籍は「マスタリングTCP/IP 入門編(第6版)」です。

「ネットワークエンジニアを目指す初心者はここから始めよう!「ゼロから学ぶネットワーク基礎」豊富な図解で徹底解説」は、ネットワーク技術をこれから学び始める、あるいは基礎から学び直したいと考えている方に最適なオンライン動画講座です。Udemyの中でも特に評価が高く、多くの受講生から支持されています。

体系的にネットワークの全体像からOSI参照モデルやTCP/IPモデルといった基礎的な通信モデル、ルーターやスイッチなどの主要なネットワーク機器、そしてIPアドレスの仕組みまで、ネットワークの根幹をなす知識を順序立てて学ぶことができます。

また、コース名にもある通り、図やイラストをふんだんに使用したスライドが特徴です。IPアドレス、プロトコル、通信の流れといった抽象的で理解しにくい概念も、視覚的にイメージを掴みながら学べるため、知識が定着しやすくなっています。

以下のリンクからぜひ内容を確認してみてください。

『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』は、ネットワーク技術の核となるプロトコル「TCP/IP」について、図やイラストを豊富に使いながら体系的に解説した技術書です。1994年の初版刊行以来、改訂を重ねてきた定番書籍で、多くのITエンジニアにとっての「最初の教科書」として長年支持されている本です。

ネットワークの基礎知識から始まり、TCP/IPの各階層(データリンク層からアプリケーション層まで)を順に解説していく構成になっています。これにより、知識が断片的にならず、全体像を掴みながら学習を進めることができます。

また、図解が豊富で、ネットワークの概念やプロトコルの動作は複雑ですが、多くの図やイラストが理解を助けてくれます。文字だけではイメージしにくい内容も、視覚的に把握することが可能です。

まずははじめにざっとはじめから最後まで読み切ってください。370ページほどあるのでそれなりに時間がかかりますが、私は会社への通勤時間と昼休みを使って、1週間で読み終えました。(ただ、この本の弱点は、大きくて重いところです。。私は通勤時間で読みましたが、かなりつらかったです。。。)

理解が不十分なところはあっても、まずは最後まで読み切ってしまってください。この後、過去問を使って勉強していきますが、過去問で出てきた技術で分からなかったところを、この本で復習することで、知識が定着していきます。

どちらもお勧めで、両方とも学習することをおすすめします。同じテーマでも異なる角度からインプットすることで、理解が飛躍的に深まると思います。

また、Udemyの方が初心者向けの内容になっているため、学習順は、Udemy→書籍、を推奨します。

Udemyのコースで「助走」と「地図作り」をして、書籍の方で、知識を「深化」、「定着」していくイメージです。特に初心者の方は、Udemyで「地図作り」をせずに書籍を読むと、自分がどこを勉強しちえるか、迷子になってしまうと思います。

まずはUdemyでネットワーク全体の地図を頭の中に描くようなイメージで受講し、書籍で詳しく学ぶ、という順番で学んでください。

※ネットワークを仕事で専門にしている方や、ネットワークの基礎知識に自信がある方は、Udemyの講座は不要で、いきなり書籍からはじめたり、次のSTEP2から始めてもよいかもしれません。

- ネットワークの全体像を把握する:Udemyのコースがおすすめ

- 書籍を使って、基礎知識を深める。一気に読み切る。

STEP②. 午後対策(記述問題対策)

STEP①でネットワークに関してある程度の知識が身についていると思います。ここからはその知識を使って記述問題を回答できるように、使えるようになりましょう。

午後対策は、ネットワークスペシャリスト試験対策で有名な「ネスペRx」シリーズを使いました。このシリーズは、ネットワークスペシャリスト試験の受験生にとって非常に人気が高く、効果的な参考書として知られています。この本の特徴は以下のとおりです。

徹底的な過去問分析と解説: 過去問を単に羅列するだけでなく、出題傾向や意図を深く分析し、なぜその解答になるのかを丁寧に解説しています。これにより、単なる知識の暗記に留まらず、応用力を養うことができます。

「考え方」の伝授: 合格するための「考え方」や「解き方」に重点を置いています。特に論文問題や記述問題においては、どのように思考を進めれば正解にたどり着けるのか、そのプロセスを具体的に示してくれます。

実践的なアプローチ: 実際の業務で役立つ知識やノウハウも盛り込まれており、試験合格後も活用できるような内容になっています。

読者目線に立った構成: 難しい専門用語も平易な言葉で説明され、図や表を多用することで理解を助けています。挫折しにくい構成も魅力です。

シリーズとしての連携: 午後I、午後IIなど、各分野に特化した書籍が連携しており、体系的に学習を進めることができます。

この本の中で午後対策は「過去4年分を3回繰り返せ」と書いてあったので、私は素直にそれに従いました。実際に購入した書籍は以下の4冊です。

4冊すべて購入することをお勧めします。すべて購入すると1万円を超えますが、メルカリでまとめて出品されていて安く購入できたり、また不要になったも、そこそこ良い値段で売れるため、実質、1冊1,000円程度の出費ですむ感じです。

ここからは実際の勉強の仕方を説明していきます。

STEP②-1. 過去問ネスペシリーズ(1周目)

まずは1周目です。初めて問題を解くので1問1問丁寧に解いていきましょう。

午後Ⅰは1日1問ずつ、午後Ⅱは2日1問のペースで、1年分を1週間かけて解きました。4年分あるので約1か月で1周目を終わらせるペースで進めました。1問あたり午後Ⅰは1時間15分~1時間45分、午後Ⅱは2時間から3時間かかったので、1日あたりおよそ1時間15分くらい勉強しました。

ネスペシリーズは先の特徴のところで説明した通り、問題文の読み方から解答の導き方まで細かく書かれています。正解した問題についても解説を丁寧に読んでください。

また、間違えた問題については、なぜ間違えたのかを確認しましょう。知識不足で間違えてしまうケースと、問題文も説明も理解できて答えもわかるけど、どのレベルの答えを書けばよいか間違えてしまうケースがあります。

IPAの試験では、【事実】と【事実から得られる効果】が解答の候補となる場合、【事実】が正解となります。このことを知らないと、ネットワークの知識は十分なのに、試験は不合格になってしまうことがあります。これは経験豊富なエンジニアの方がはまりやすい罠だと思うので注意してください。

ネスペシリーズで、このあたりについては丁寧に説明されていますので、実際に書籍を購入して確認いただくことを強くお勧めします!!

また、知識の定着が不安だと思う分野については、STEP①で紹介したUdemyや書籍で復習して3周目に進みましょう。

STEP②-2. 過去問ネスペシリーズ(2周目)

次は2周目です。一度解いた問題なので1周目よりはスムーズに進めるかと思います。

午後Ⅰは1日3問ずつ、午後Ⅱは1日1問のペースで、1年分を3日かけて解きました。4年分あるので約2週間で2周目を終わらせるペースで進めました。

今度は正解した部分の解説は流し読みし、間違えた問題のみ、解説を丁寧に読みました。不安な部分については、再度STEP①で紹介したUdemyや書籍で復習して3周目に進みましょう。

STEP②-3. 過去問ネスペシリーズ(3周目)

次は3周目です。3周目を開始したのは試験の1週間前でした。

本当は1、2周目と同じく、普通に問題を解こうと思っていたのですが、午前Ⅱ対策も並行してやる必要があったことと、残り1週間しかなかったことでやり方を変えました。問題文をざっと読んで、解答は頭の中でイメージだけして、すぐに解答を確認する、という方法にしました。

これなら午後Ⅰ3問、午後Ⅱ2問を1日で終えることができ、1年分を1日、4年分を4日で終わらせました。(不安な問題については、解説を丁寧に読む。

※午後Ⅱは61点と本当にギリギリでの合格でした。やはり3周目もちゃんと問題を解いて、解説を読む、をちゃんとやるべきだったなと感じました。皆さんは3周目も問題を解きましょう!

- 過去問は4年間分を3周する。(3周目もちゃんとやる)

- 【事実】と【事実から得られる効果】が解答の候補となる場合、【事実】が正解となる。

STEP③. 午前Ⅱ対策(選択問題対策)

10日前になったら午前Ⅱの対策をしましょう。

こちらは午前Ⅰ対策と同様に、過去問道場を使って過去問を繰り返し解くことがおすすめです。

過去問道場はNW、PM、DBの3サイトは、無料版では解説を確認することができません。1か月490円かかりますが、解説が見れないと学習効率が非常に低下してしまうので、私は課金しました!490円で午前Ⅱ対策の効率が飛躍的に向上するので、安いと思います。

私は7年分(7回分)の過去問を合計3周(3周目は間違えた問題のみ)やりました。(証拠に過去問道場のレポートを公開します。)

STEP③-1. 過去問道場(1週目)

まずは1週目。1日1試験のペースで過去問を解いていきます。7回分なので7日間で終了、1日あたりの勉強時間は30分程度です。

やり方はシンプルで、①問題を解く、②答え合わせをする、③解説を読むです。正解した問題についても解説は読むようにします。

さらに気が向いたときや時間があるときは、④知らない用語をネットで調べる、を追加しました。

ここでのポイントは、すべての用語を無理に覚えようとしない、です。無理に覚えようとすると勉強時間もかかるし、1回で覚えきることは結局できないからです。過去問を解いていくと重要な用語は繰り返しでてくるし、3周する中で自然と覚えるだろうと、気軽に取り組みましょう。

電車の移動時間を利用してスマホでやり、あまりないですが計算問題は昼休みなどを使ってやっていました。正解率は60%~75%程度でした。

STEP③-2. 過去問道場(2週目)

続いて2週目。1日2試験のペースで過去問を解いていきます。7回分なので4日間で終了、1日あたりの勉強時間は40分程度です。

やり方も1週目と変わらず、①問題を解く、②答え合わせをする、③解説を読む、④知らない用語をネットで調べる(気が向いた時だけ)です。ただ1度見たことがある問題ですし、2周目からは時間も短くなり、負荷も軽くなります。クイズ感覚で進められるので楽しく(?)勉強できると思います。

2周目になると、ほとんどの過去問で85%以上の正解率で回答できるようになっていました。

STEP③-3. 過去問道場(3週目)

続いて3週目。3周目は2周目で間違えた問題のみを再トライしました。試験の前々日と前日に1時間ずつくらいです。

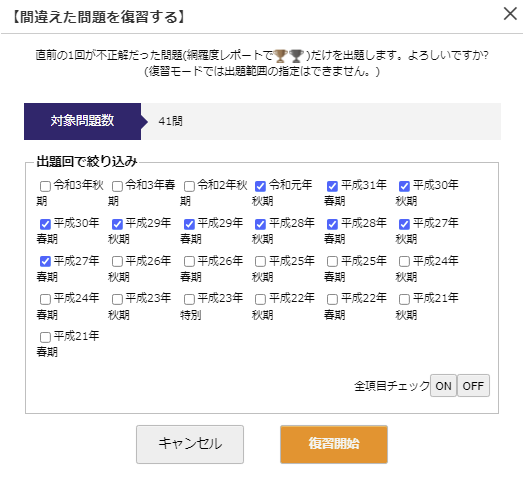

情報処理安全確保支援士の記事でも紹介しましたが、ここで過去問道場の「復習を開始」という機能が非常に役に立ちます!

以下のように、直前の1回が不正解だった問題のみを抽出してくれる機能があり、これで間違えた問題のみをやり直しします。以下は実際の過去問道場の画面です。

間違えた問題のみを自動で注してくれるため、非常に効率よく復習ができます。

問題の解き方は、①問題を解く、②答え合わせをする、③解説を読むです。

- 過去7年分(7回分)の過去問を3周する

- 1週目、2周目はすべての問題を解く。3周目は直近で間違えた問題のみを解く(過去問道場を使う)

- 初めからすべてを覚えようとしない。3周すれば自然に覚えると思って気楽に取り組む

試験直後の感想

当日の試験直後の感想を試験区分ごとに書いておきます。ただの感想です笑。

午前Ⅱの感想

72点で合格でしたが、試験直後はもしかしたら60点届いていないかも、とかなり焦りました。午前Ⅱは過去問やっておけば楽勝、というイメージだったのですが、過去問にない新しい技術や、より深堀りした知識が必要になった印象で、今後も難化傾向にあるのかなと思います。(同日に情報処理安全確保支援士を受験した同僚も、午前Ⅱが難しくて焦った、と言っていました。)

では今度はどのような対策が必要なの?と言われると明確な回答はないのですが、話題になっている技術については、専門書や技術記事、IT系ニュースなどで確認しておく、基礎知識についても応用問題に解答できるように、表面的な理解ではなく、腹落ちするまで理解するまで深堀りして理解しておく必要があるかと思いました。

午後Ⅰの感想

問1、問2を選択して69点で合格でした。試験直後の手ごたえ通りの点数でした。

午後Ⅱの感想

問2を選択して61点で合格でした。試験直後の手ごたえはよかったのですが、自己採点したところ適当に埋めたところはほとんど間違っていて、50点くらいしか取れてなさそうで、正直合格はあきらめていました。実際、令和8年の試験に向けて、参考書を追加購入したくらい自信がなかったです。そのため、合格発表で合格と分かったときは、嬉しかったというより、ビックリの方が大きかったです。今後もネットワークの勉強は継続していかないとなと感じています。

ところで、問1でIPv6の問題が出ましたね。現在、インターネットの根幹を支えるIPアドレスはIPv4からIPv6への移行が世界的に進んでいます。IPv4アドレスの枯渇問題は深刻で、今後、新たなネットワークサービスやIoTデバイスの普及にはIPv6が不可欠だよ、というIPAからのメッセージなのかなと思いました。

まとめ

本記事ではネットワークスペシャリスト試験を受験するまでに実際に行った勉強方法を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか?

- STEP①. ネットワーク基礎知識習得

- STEP②. 午後対策(記述問題対策)

- STEP②-1. 過去問ネスペシリーズ(1週目)

- STEP②-2. 過去問ネスペシリーズ(2週目)

- STEP②-3. 過去問ネスペシリーズ(3週目)

- STEP③. 午前Ⅱ対策

- STEP③-1. 過去問道場(1週目)

- STEP③-2. 過去問道場(2週目)

- STEP③-3. 過去問道場(3週目)

これから受験しようとしている方に少しでも参考になれば幸いです。

以上です。

コメント